年末に入ると、未視聴の映画を消化し始めるのが私の癖だ。

今回は、『菊次郎の夏』を観た。

見終わった直後は、正直「あんまり面白くなかったな」と思った。

旅の目的は達成できないことが早い段階で分かり、二人は肩を落とす。

そこから先の大半は、菊次郎が正男を元気づけるために、ただ遊びまわるだけのシーンで構成されている。

こうした無為なシーンを恐れずに撮るというのは『ソナチネ』でも用いられた手法である。

そこで私は気が付いた。

ハイライトに残らないような無駄な時間こそが、実は人生の主体なのだ。

そう悟った瞬間、映画に対する評価は反転した。

両親が不在で、祖母と二人で暮らす正男には、どうしても“父性”のようなものが必要だった。

たとえそれが、菊次郎のようなボンクラであっても。

いや、この場合はボンクラのほうが良かったのかもしれない。

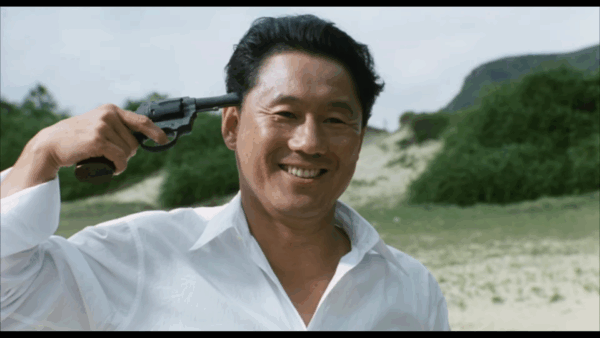

菊次郎はヤクザ崩れの不器用者で、ヒッチハイクひとつまともに頼めない。

自作自演をしたり、盲目のフリをしたり、「乗せろよコノヤロー」と恫喝するしか能がない。

しかしそんな彼も、正男と関わるなかで、確かな善性や父性を見せるようになる。

別れた後、ちょっと寂しそうな菊次郎の背中。

正男を見守る、菊次郎の眼差し。

実はこの旅路に愛着を持ち、真に救われていたのは正男よりも菊次郎の方だったのだ。

だから『菊次郎の夏』。

冒頭に繋がるラストシーン、正男の足取りは軽い。

あの帰り道の軽やかな足取りこそ、この映画が語る核心であろう。

母には会えなかった。

旅は目的を果たせなかった。

失敗に終わっているはずなのに、正男の身体は全く悲しんでいない。

以前よりも力強く、世界を知った子どもの歩みになっている。

行きずりの変な大人たちとの出会いはそのほとんどが無駄で、意味がなく、くだらない。

その無駄な時間こそが、正男を確かに成長させたのである。

「陰気臭えガキ」と言われた正男の姿はすでに、無い。

コメント