ジャズマスターの弦アース位置は時期によって異なります。古い製品ではブリッジのアンカーと繋がっており、近年の製品ではテールピースと繋がっています。

テールピース方式

フェンダージャパンのジャズマスターの弦アースはこんな感じで、ポットから伸びてきたアース線をテールピースのプレートで踏んづけているだけの構造です。何も知らない人がテールピースを外した場合、「この何にも繋がっていない配線はなんだろう?」と困惑する事でしょう。ただの弦アースなので、テールピースのどこかに接触していれば問題ありません。元通りテールピースに踏ませて一緒に締めておきましょう。

この位置で弦アースを取る場合、ブリッジの素材やコーティング弦とは無関係に弦アースが取れます。テールピースとボールエンドが接触しているわけですからね。しかしこちらの線、踏んづけやすいように、わざわざ細いアース線を使っているのがあまり良くありません。回路の配線材よりも細くなっています。

ジャズベースも似たような設計で、アース線をブリッジプレートで踏んでいるだけですのでアース不良を起こしやすいです。コストダウン優先のフェンダーらしい設計であり良く言えば合理的、悪く言えばテキトーです。

しかし弦アースは他社のギターでも割と適当な設計です。ギブソンはテールピースのアンカーに挟んでいるだけですし、グレッチはビグスビーと共締めしているだけ。結局のところ最終的に弦と繋がっていれば済む話ですから、そこまでコストをかける部分ではないのですね。しかし時間が経つと配線が潰れたり木が凹んでクリアランスが大きくなり、アース不良を起こすことになります。

その点ストラトは優秀で、スプリングハンガーとしっかりはんだ付けされていますね。

ブリッジアンカー方式

こちらはムスタングで、ブリッジアンカーに銅線が伸びているのが分かります。ポットのマイナス側から伸びてきたアース線をアンカーと一緒に打ち込んでいるのですね。ムスタングの場合はこの位置であればブリッジともテールピースとも接触するので問題ありません。また太い銅の単線を使っているため電気的に優れています。

ジャズマスターの場合、この位置で弦アースを取るのは良くありません。弦アースがブリッジとしか接触しないため、非金属のサドルを使ったりコーティング弦を使う場合は弦アースが効かなくなります。この構造が採用されていたジャズマスターは昔の製品だけであり、後期の製品ではどれもテールピースと繋がっています。

弦アースを改善する

特にアース不良等の問題は起きていませんが、私はこの適当すぎる設計がどうにも許せなかったので少々手を加えます。

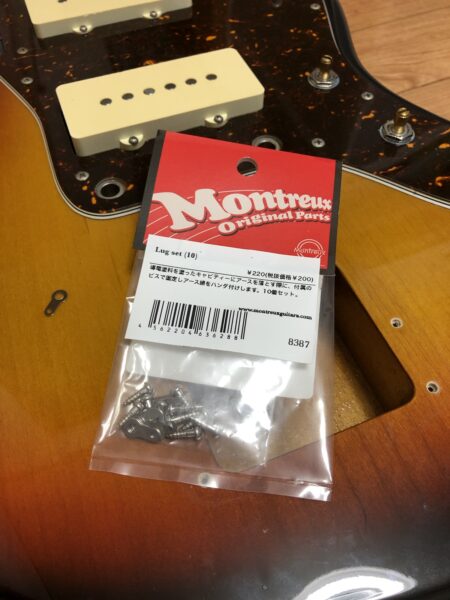

使用したのはモントルーのアースラグ。沢山入っていてお得ですがこんなに使いきれそうもありません。

そのままだと穴が小さかったので、棒ヤスリやリーマーを駆使して拡張しました。

アース線とはんだ付けします。はんだが出っぱらないよう、出来るだけ薄く仕上げます。寄り線の一本一本が確認できる程度にははんだを薄くしています。それでも元々よりは大きくなりますが、まあ仕方がないでしょうね。

そしてプレートと一緒に共締めします。これでアース不良はそうそう起きないでしょう。抵抗値も0Ωに近づきました。

しかしデメリットもあり、どうしても元の極細線よりも厚みが出ますのでボディがへこみます。私のジャズマスターはポリウレタン塗装ですが塗膜が割れました。まあ元々へこんでいましたし、見えない箇所なのであまり気にしません。

アルミ箔を貼ったり、導電塗料で結んでネジ留めするという手段も考えられますね。ビブラートユニットとはんだ付けしても良いんじゃないでしょうか。

弦アースが無いとどうなるのか?

ノイズが増えます。というか、減らなくなります。弦に触れるとノイズがフッと消えるのは、弦アースが正常に取られている証拠です。逆に「弦に触れてもノイズが消えない」「それどころがノイズが増す」みたいな事が起きた場合はアース不良が起きています。

エレキギターもともとノイズを集めやすい構造ですから、集まった余分なノイズを人体を通してアースに捨てるというのが弦アースの根本的な仕組みです。エレキギターを弾くことは、ノイズとの戦いでもあるのですね。だから皆ピックガードにアルミテープを貼ったり、キャビティに導電塗料を塗ったり、ノイズに強いピックアップに交換したりします。

ノイズ対策というのは一筋縄ではいきませんが、ノイズが増えてきた時にまっさきに疑うべきは弦アースですのでご参考までに。

コメント